|

Emilio Jurado El trabajo tiende a ser interpretado de manera general como una fuerza creadora. Y desde luego que lo es, el trabajo tiene la capacidad de transformar lo dado e incluso elaborar ex novo lo inexistente. Pero un recorrido epistemológico, un mapa de la aplicación y evolución de las formas del trabajo a lo largo del tiempo, revela que junto a su vis creadora el trabajo posee elementos corrosivos internos, funciones destructoras insertas que paradójicamente conviven con aquello que le otorga potencialidad productiva y la respetabilidad socialmente aceptada. Toda forma de trabajo incluye un mecanismo de relojería que cuando estalla adopta la forma de proceso ineficiente u obsoleto. 1.- El trabajo concreto induce la obsolescencia, es la antimateria en el sentido de que transforma por choque todo aquello con lo que entra en contacto generando energía liberada. Ésta, la energía, ni se crea ni se destruye, se transforma según la ley de la conservación establecida por la física, pero el trabajo, némesis antimateria de la energía, se crea y se destruye mientras él mismo se transforma para optimizar la liberación energética deseada. 2.- En lo que concierne a su posición respecto al proceso de permanencia o extinción, el trabajo intelectual sigue la misma pauta que el trabajo manual. Aporta todos los elementos para que se produzca una mejora de las condiciones establecidas de modo que se expanda una inflación energética del conjunto que en su ensanchamiento acaba afectando a la posición en el sistema hasta convertirlo en una fuerza obsoleta. La dinámica que enlaza un estado de energía con otro distinto está determinada por procesos de trabajo que, como el macho de la mantis, se ofrecen resignadamente al sacrificio de la extinción para dar paso a una nueva vida. 3.- El trabajo manual y el trabajo intelectual difieren en sus objetivos; desarrollan herramientas y métodos alternativos ajustados a su especificidad, pero comparten el destino de su caducidad, pasando ambos por la metamorfosis de las fuerzas motrices de la evolución y del progreso al de repertorio más o menos folclórico, más o menos admirable, de las habilidades humanas en desuso. Talleres artesanos y museos comparten la vocación nostálgica por el pasado. 4.- El cambio de estado general no es resultado exclusivo de la aplicación de fuerza de trabajo, pero el trabajo siempre juega un papel en la evolución del mismo, se denomina tecnificación. Y en esto el trabajo manual-industrial y el trabajo intelectual-artístico están hermanados. Sus ejecutantes se afanan, transforman, modifican y se sofistican hasta traicionarse para mantenerse vigentes el mayor tiempo posible, convirtiendo a veces en un esfuerzo patético la natural inclinación a la sobrevivencia. 5.- El mulo, el símbolo del trabajo y el esfuerzo, pero también de la tecnificación primera del trabajo agrario, supone una metáfora de la conducta antimateria del trabajo. El mulo es la máquina perfecta para la apertura de nuevos campos con los que cubrir la creciente demanda, sobre todo de grano para alimentar poblaciones en expansión. El mulo puede trabajar más horas que otros equinos y con mayor manejabilidad que bueyes y vacas. Eso supone horas y horas de trabajo en parcelas de reducidas dimensiones y compleja orografía. Pero no puede regenerarse por sí mismo, requiere de padres extra-especie que no le otorgan la capacidad de reproducirse. El mulo depende de la existencia de burros y de caballos. 6.- Y del desarrollo de un contexto que le es aún más ajeno que sus progenitores: la evolución histórica y la sucesión de acontecimientos. El excedente de capital previo impulsa la incorporación de mulos a una agricultura de secano en España enriquecida por las guerras centroeuropeas del siglo pasado. Es tal la sobreabundancia que hay agricultores que se ufanan de arar con parejas de mulos de tres animales. 7.- El gran beneficiado es el burro que se aleja de las duras tareas del campo y comienza una estelar carrera como reproductor, con capacidad para crear por tanto. Los burros más notables por sus condiciones, los conocidos como garañones, se convierten en auténticos galanes que son paseados de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta y siempre atendiendo a solicitudes que pasan por taquilla y satisfacen las tarifas fijadas. El burro vive una edad dorada: es apreciado como socio en tareas menos exigentes y se le respeta como progenitor y por ello como creador ¿Cómo no ver en el burro en esta estadía una similitud clara con los artistas que pueblan palacios y casas burguesas con sus obras y con su presencia durante los siglos de oro y plata que siguen a la revolución de las artes en el Renacimiento? 8.- El burro-artista garañón vive una época dorada. Sus habilidades y sus métodos de trabajo aportan eficacia y legitimidad al conjunto de las fuerzas de transformación provocando una inflación energética que encuentra su espita de descompresión en el desarrollo de conocimientos sofisticados que, sin desearlo, facilitan y promueven la transformación de la situación de partida. Los mulos encuentran relevo con la tracción mecánica derivada del motor de explosión aplicado al trabajo agrícola. El mulo cede su sitio al tractor, y el burro se ve desposeído de la mitra por la que se le reconoce como creador. Perdida la condición de cooperador necesario en el origen de la cadena de la riqueza, ahora comienza un peregrinaje a la búsqueda de identidad y oportunidad. 9.- El burro-artista se adapta mal a la nueva situación. Es comprensible, a nadie le gusta descender en la clasificación del reconocimiento. Y no solo reconocimiento, el hábitat y el ecosistema completo en el que vive el burro comienza a desdibujarse. El burro lo paga con su propia vida en muchos casos. Situación miserable de la que solo saldrá excepcionalmente debido a la magnanimidad de algunas instituciones de acogida y la empática mirada nostálgica de personas que, por un lado se apiadan del animal, y por otro ennoblecen su mundo con la presencia de un tótem, del pasado, pero un tótem ¿hablamos del burro? ¿del artista? O ¿del burro-artista? No hay respuesta. 10.- Una vez el burro-artista ha perdido su posición de privilegio inicial, sus habilidades y sus destrezas dejan de resultar relevantes, ha de buscar otras. Incapaz de adquirir per se esas otras habilidades debe someterse a un proceso alternativo de domesticación. Acostumbrado a una serie de tareas rutinarias de trabajo productivo y reproductivo, el burro fuera de contexto requiere de un proceso de doma mucho más sutil que el tradicional basado en la fuerza y la violencia. Ahora nuevos criterios de pedagogía forman parte inexcusable del proceso de doma de los burros que han encontrado una nueva función como sujetos de promoción de la libertad personal de fin de semana en el campo de furiosos urbanitas. Los burros parece que se dejan hacer y llevan con cierta resignación esta nueva situación, pero ¿y los artistas? 11.- Parece que los artistas se preguntan por las causas y condiciones en las que se dan las clases de doma y qué sentido tienen. De que están siendo domesticados para una nueva forma de vida, parece que no tienen duda. La reflexión sobre el proceso de doma adquiere un sentido trascendente, sino sobre el significado del arte, si sobre la vida y expectativas del artista. Y esto define un momento revolucionario pues el arte, en tanto objeto de reflexión, remite sus coordenadas históricas fijadas por la crítica y la estética tradicional para ubicar su lugar en un cuadro indexado de las prácticas particulares de los artistas. 12.- Si el arte ya no responde a ningún dogma y la práctica de los artistas es lo determinante, entonces la adquisición de habilidades (de todo tipo) es el hecho decisivo. La doma es el mecanismo por el que se adquieren capacidades propedéuticas, orientadas a. Y ese proceso está descrito en función de la dotación de la que parte el individuo sometido a doma. El sujeto humano es el que requiere un sistema más complejo de doma, dada su inespecificidad de origen. El ser humano no parece previsto para nada en concreto, su neotenia o prolongada inmadurez, le obliga a realizar formidables esfuerzos de domesticación a través de distintas instituciones educativas, fabriles o disciplinarias para facturar lo que se ha convertido en frutos de su civilización. El arte es uno de los más destacados. 13.- Quizás el fruto del árbol prohibido, pues la falta de definición precisa del sentido del arte convierte su práctica en una actividad tranquilamente doméstica. Aunque se desee, la inclinación del arte no es la beligerancia. El arte provoca confort y por ello resulta estéril como palanca de cambio o factor revolucionario. La doma aplicada al campo del arte y de los artistas más bien parece un instrumento de adaptación.

14.- Del mismo modo que el burro perdió su lugar en el mundo, su estar en el mundo heideggeriano, los artistas han perdido el suyo. Si los burros encuentran acomodo como animales de compañía y esparcimiento, convirtiendo a un antiguo rey de la producción en un sucedáneo de la reposición sin apenas cambio de doma ¿es acaso éste el destino de los artistas, acabar convertidos en graciosas mascotas sin apenas necesidad de doma? Mar Núñez Es difícil hacer enfadar a un burro, pero si se le contraría, puede defenderse, dando fuertes coces con las patas de atrás. Hay casos en los que no podían atacar con las patas de atrás, y se han defendido mordiendo. Citado del portal https://misanimales.com/burro-caracteristicas-comportamiento-habitat/ De acuerdo con Wacquant, el neoliberalismo no encoge al gobierno, sino que crea un Estado centauro que supervisa escasamente a quienes se encuentran en niveles superiores, mientras impone un estricto control sobre los desfavorecidos. Citado de https://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo#Neoliberalismo como proyecto de clase Hubo un tiempo en que soñábamos que éramos burras, simples animales, sí, pero enteras, soberanas de nuestra dulzura y de nuestra ira. Nacidas en el imaginario romántico de la subjetividad, de la individualidad, creíamos en la fuerza de nuestras ancas para cocear en respuesta a los palos de un patrón airado, o abusivo; y en la dignidad de nuestra terquedad para parar en seco y derribar al amo. Para detener así el necesario movimiento de la carga, que produce el beneficio de quien va a lomos de otras. Hubo otro tiempo en que nos pensábamos fuera, en un “aparte” de la espesura de las relaciones de poder. Un tiempo en que juntas buscamos la autonomía, como quien inventaba caminos para salir a pastos abiertos, soleados, donde poder descansar. Sin embargo, la estructura de la precariedad se ha concretado de tal manera en la última década, que no podemos ya vernos más que como un animal monstruoso al que no podemos descabalgar porque somos parte de él. Visto desde la perspectiva de occidentales, castigadas pero todavía privilegiadas, sirvan tres estampas para describir al animal: Estampa 1: Compramos ropa hiper-barata (tal vez por necesidad), producida con mano de obra esclava en un país lejano, adonde podrían escapar “nuestras” empresas si no abaratan aun un poco más nuestro salario. Estampa 2: salimos exhaustas después de horas de trabajo extra no pagadas y pedimos la cena a una ciclista (una “rider”, que pedalea en la más absoluta incertidumbre vital) porque es muy fácil hacerlo desde el teléfono, mientras volvemos a casa. Estampa 3: nos vamos unos días de descanso a cualquier “destino” exótico, porque el billete de avión era “taaan barato”, para compensarnos por la frustración de tener que dejar nuestro barrio porque el casero saca más beneficio alquilando el piso a turistas. Entonces, ¿cómo haríamos hoy para enfadar al burro sin darnos una coz de vuelta en nuestro propio costado? ¿Mover a la bestia en otra dirección? Crear imaginarios “radicales” para compartir entre muchas. Se suele identificar al neoliberalismo con una “cultura” hegemónica que nos atraviesa vitalmente. No es sólo que tenga instrumentos represivos suficientes para someter a quien no se pliega a sus mandatos (ley mordaza) y que esté en “guerra permanente” contra la vida (léase a Yayo Herrero). Es que nos envuelve en una amalgama simbólica de imágenes, lenguajes y códigos _viejos y nuevos_, que aplana las diferencias y la capacidad de extraer sentido de nuestras acciones cotidianas, integrándonos al consenso sobre los estilos de vida que más convengan al capital (que no a la posibilidad de mantenerlos). Estampa 4: La cantante Pop rubia pone letra al himno nacional; lo canta como si fuera un hit, emocionándose hasta la histeria; y los asistentes a la presentación del “novedoso” partido político se trasmutan en la masa “fan” de un concierto. La precariedad de las gentes de la cultura no es tan diferente de la precariedad del resto de la población: escasez de recursos, constante negociación con el tiempo y ahogamiento simbólico. Hay que recordar que el trabajo cultural ha sido un laboratorio de primer orden de las nuevas técnicas de dominio por consentimiento (Lease a Jaron Rowan p.e. Emprendizaje en cultura). La idea de que cada una hemos de ser nuestra propia marca nos ha convertido en máquinas de competir 24h al día por los escasos recursos que el capital libera como señuelo, para quienes estén dispuestas a escalar en la cada vez más desequilibrada pirámide social. Esta deriva tiene nefastas consecuencias en dos ámbitos: a) La colonización del tiempo de vida al completo para poner a producir toda nuestra energía vital (relaciones, afectos, ocio). Ésta es sin duda la moderna forma de “capitalización por desposesión”. Sus consecuencias: la imposibilidad de la desconexión, la falta de descanso, la incapacidad para la reflexión, la permanente necesidad de estar en otro sitio. [Junto a las ya clásicas de quedarse con nuestros ahorros _rescate a la banca, preferentes_, y con nuestras casas _desahucios y deuda, etc.] b) Un aislamiento feroz: nos han robado la vida común. Al desaparecer los espacios comunes y el tiempo de la vida social, sin más propósito que el de estar juntas, nos quedamos desprovistas de herramientas para defendernos. Tanto en el plano material como en el plano simbólico. Venirse arriba La cuestión de los imaginarios es el terreno de batalla por antonomasia en el contexto del neoliberalismo. Hablamos del imaginario social, de qué es lo posible y lo que no para la generalidad de la población. Hablamos de estilos de vida y consumo y de la posibilidad de intervenir en ellos, de construir y sostener otras formas de vida. Abrir esos imaginarios es la tarea principal de una producción cultural crítica, pero también es una estrategia para transformar nuestra propia precariedad como trabajadoras culturales. En tiempos de crisis (de los que no hemos salido aunque nos digan lo contrario) esos imaginarios pueden ser herramientas, individuales y colectivas, para sostener modelos de sociedad más equitativos, solidarios, inclusivos y medioambientalmente sostenibles. En este doble sentido del imaginario como terreno de batalla y como herramienta, podemos afirmar hoy que toda producción simbólica, o trabaja en contra, o trabaja a favor del neoliberalismo. No hay término medio. Trabajar en contra es conseguir desbordar el marco del expolio por parte del sistema de toda iniciativa vital o colectiva. Ya no se trata de lo que se hace, o de cómo se hace, se trata de valorar qué energía se está explotando y a quién se sirve. Este análisis táctico es importante hoy día cuando las palabras “participativo” y “colaborativo” no se nos caen de la boca, pero no siempre bien entendidas. Toque a Bankia (panorama) El nueve de mayo de 2013, integrada en las actividades del segundo aniversario del 15M, tuvo lugar la primera “acción distribuida” del estado español: Toque a Bankia. A caballo entre las redes y las calles, propuesta por los grupos GILA y Hacktivistas, el objetivo declarado de la acción consistía en bloquear las oficinas de Bankia, dentro y fuera de España, a través de una avalancha de peticiones de información sobre sus productos financieros, y de la actividad de caja (ingresos y retiradas de muy pequeñas cantidades en metálico), presencialmente y por teléfono. Una transposición a la vida de un ataque de denegación de servicios: una estrategia hacker. De esta manera se visibilizaba el malestar de las personas abandonadas en la crisis y por el rescate a la banca. Pero además había que abrir la acción a las protagonistas de ese malestar; ésta debía ser una herramienta apropiable que les permitiera convertirse en agentes de su protesta y de su transformación, de víctimas a vengadoras, del aislamiento al cuerpo común, definiendo y haciendo visible un marco de derechos a defender. Para ello era necesario que la acción fuera asumible por cualquier persona con independencia de su bagaje y sus habilidades. Una acción de riesgo cero.

Y también era necesario que fuera intrépida y divertida, que no se viviera como una carga sino como algo creativo y apetecible. Con estos mimbres se ideó la campaña de comunicación y las herramienta digitales. La idea general era ejercer nuestro papel de clientas y consumidoras de servicios de banca de forma exhaustiva, a conciencia y hasta el límite. La convocatoria llamaba al “cansinismo”. Se apelaba a personas individuales, a las que se invitaba a organizarse en grupos para que fuera más divertido (para que fuera emocionalmente constructivo y sostenible) y para que se compartieran las iniciativas (para promover un proceso de pensamiento colectivo). Las formas que la acción podía tomar no estaban tasadas de antemano aunque si había algunas recomendaciones sobre el cansinismo y sobre la seguridad en la web del evento (ver imágenes). También había un pliego de reclamaciones que recogía los objetivos de organizaciones tan dispares como la PAH o Adicae, y que además resonaban con las experiencias vitales de centenares de miles de personas afectadas por la crisis. Todas las acciones habían de ser legales pero sin límites a la creatividad. En el transcurso de las consultas al banco ocurrirían todo tipo acontecimientos que harían inviable la actividad real y cotidiana de éste. Se invitaba a incorporar de vuelta la dimensión humana a la fría transacción bancaria: la fragilidad, la dificultad, el humor, las circunstancias personales, y por qué, no el cante y el baile. El evento se hizo público con un mes de antelación y los grupos fueron preparando sus acciones, bien en las asambleas presenciales (de activistas, de afectadas por desahucios, en los barrios, etc) pero también a través de la web gracias a un mapa dónde cada cual podía elegir la sucursal que mejor le viniera. Al “registrarse” en una sucursal se accedía a un foro donde confluir con otras personas y ponerse de acuerdo en los pormenores de su acción. Todo esto acompañado de una intensa actividad de comunicación para hacer visible lo que estaba por ocurrir. El día de la acción, antes de suceder, Toque a Bankia ya había triunfado en buena medida pues muchas oficinas no abrieron al público ante el temor de “la amenaza”. En las que sí lo hicieron sucedieron todo tipo de cosas extraordinarias: peleas conyugales en la cola de la caja, desmayos, madres que dejaron jugar a sus criaturas mientras se informaban de nuevas oportunidades de inversión, clientes extranjeros con problemas de idioma, grupos musicales, desayunos de grupo mientras unas y otras “cansineaban”… Y mucha, mucha, mucha conversación sobre cómo nos afectaba la crisis y el modelo que había detrás. Nieves Correa Luego que Júpiter hubo tomado posesión del imperio del mundo y los mortales concurrieron en tropel a ofrecer incienso en sus altares, movido el dios de su piedad les prometió atender al deseo que ellos formasen. Los hombres pidieron el don de una eterna juventud sin pasar jamás al triste estado de la vejez. Júpiter encargó a un asno llevar este don inestimable; pero éste sintiéndose fatigado, se acercó a una fuente a refrescarse. La serpiente que la guardaba dio a entender al asno que para beber, era necesario que le cediese el tesoro que llevaba. El (*) animal no tuvo dificultad en cambiar por algunos sorbos de agua un licor mas precioso que el néctar. Desde entonces tienen las serpientes el privilegio de cambiar de piel y de volver a tomar toda la frescura y vigor de la juventud, al paso que los mortales están sujetos como antes a la vejez y a la muerte. (Diccionario Universal de Mitología o de la Fábula.dedicado a la Real Junta de Comercio de Cataluña por B.G.P. Imprenta José Tauló, Barcelona, 1835).

(*) He omitido en esta cita la palabra estúpido en relación al asno; en el texto original textualmente se lee: "El estúpido animal no tuvo dificultad ...", porque ese adjetivo tan infame no es sino un epíteto sangrante que se aplica desde nuestra construcción colonialista de la historia, con el ser humano, y concretamente el hombre, masculino, blanco y singular; como medida de todas las cosas. Con toda sinceridad, no he sido capaz de ser fiel al texto original, hay cosas que me superan. Un asno es un asno y en su singularidad hay que entender sus necesidades y sus anhelos. Desde nuestro, o mejor, desde mi punto de vista, que no es mas que uno entre miles de millones de puntos de vista; al asno de la historia se le puede tachar de poco digno de confianza, de una cierta laxitud respecto a los objetivos que se esperan de su trabajo, incluso de una enorme falta de visión comercial puesto que podría haber cambiado la mercancía que transportaba por algo mas valioso que unos tragos de agua, aunque el valor es siempre algo relativo y quien soy yo para juzgar lo que un asno considera fundamental y prioritario. Pero de ninguna manera se puede adjetivar al asno como estúpido puesto que a él el portentoso tesoro que transportaba no le iba a reportar beneficio alguno mas allá, si acaso, aunque de esto tampoco podemos estar seguros; de la eterna, o pasajera, gratitud de los hombres. El elixir de la eterna juventud estaba diseñado por Júpiter para los hombres y en el relato no queda claro si a las mujeres el don de la eterna juventud no les interesaba lo mas mínimo, no era su deseo explicito y por lo tanto no están conscientemente presentes o simplemente fueron excluidas por razones que tienen que ver con la diversidad de la experiencia sexual de los varones. Finalmente estar eternamente atado a la misma jovencita puede ser la experiencia mas aburrida del mundo. También es posible que el lobby de los cirujanos plásticos advirtiera a Júpiter sobre las trágicas consecuencias económicas de esta medida para los bolsillos de su nieto Esculapio. Es mas que probable además que la pócima no tuviera efecto alguno en los asnos, de hecho en la fábula solo se habla de efectos en los mortales machos y serpientes, lo cual no deja de ser un paradoja puesto que ambos son mortales independientemente de los liftings y cambios de piel. En cualquier caso la pócima mágica preparada por los dioses no hubiera mitigado probablemente la sed del asno puesto que el texto se refiere a ésta como "un licor mas precioso que el néctar", lo que parece concederle unas propiedades organolépticas mas cercanas a un licor de orujo cabezón que a una botella de Vichy Catalán. Llegados a este punto, a que descerebrada deidad se le ocurre encomendar tan delicada y compleja tarea a nadie sin proveerle al menos de unos medios básicos de subsistencia. No vamos a llegar tan lejos como para reclamar unos honorarios o una relación laboral, ya sabemos que el debate sobre el estatuto asnal lleva en el limbo desde antes de que Júpiter tomara posesión de su imperio; pero que menos que pagar dietas y gastos de viaje al pollino. Pero claro, el dios del trueno no es tonto aunque se haga el tonto; pagar a 0,19 céntimos de dracma el kilometro de burro desde el Olimpo de los Dioses hasta la remota guarida de los hombres le hubiera salido por un pico, si a esto añadimos además dietas para heno fresco, paja y agua más incontables pernoctas en establos, Júpiter probablemente se hubiera pensado dos veces conceder la fuente de la eterna juventud a los mortales. Lo que más me sorprende de esta historia es la falta de un castigo o al menos de una reprimenda por parte de El Tonante. Poco debía importarle, y menos costarle, a éste el precioso licor que encomendó al burro o quizás lo que no le importaba en absoluto era el genero masculino de la raza humana. Una vez puesta en camino la mercancía, que acabara ésta en el estomago de un hombre, de una serpiente o incluso del propio asno debía traerle al pairo. Y que puedo decir de la serpiente, que "dio a entender" al asno que para beber era necesario que le cediese el tesoro que llevaba, más que alabar su espíritu comercial e iniciativa emprendedora. Debería ser éste el animal totémico, símbolo y marca de la "demanda manufacturada" a la que se adelantó miles de años. Hay que tener en cuenta que no fue hasta los años setenta del siglo pasado cuando se empezó a comercializar agua embotellada común a raíz de que las grandes compañías de refrescos se dieron cuenta de que sus ventas se estancaban. ¿O quizás sea la misma serpiente la dueña de este monopolio?, no estoy segura si el don de la eterna juventud va aparejado al de la inmortalidad. Eliseo García Nieto Permítanme que me presente. Mi nombre es Eliseo García Nieto, soy periodista y durante veinticuatro años trabajé en Efe, la mayor agencia de noticias de habla hispana. En 2012, con la Gran Recesión económica en auge, la empresa aplicó un expediente de regulación de empleo que ofrecía bajas incentivadas y acepté voluntario. Tenía desde la infancia una cuenta pendiente con un animal que de adulto me sorprendí muchas veces buscando en el campo, sin verlo. Porque estaba en extinción, según había leído. Me empecé a preguntar cómo pudo ser posible que aquel ser apacible y tierno, trabajador y leal, el burro, pudiese desaparecer, y qué mundo es el que permite que eso ocurra. Y el periodista que soy quería buscar respuestas. Fue así también como recordé que de este tema hablé tiempo atrás con un compañero de trabajo, Mondelo, uno de los mejores fotógrafos de la prensa española. También a él le fascinaban los borricos. Así que hablamos de nuevo tras dejar ambos la agencia y en menos que tardo en contarlo, ya estábamos poniendo en marcha el libro que me ha traído ante ustedes: Hermano asno. Un tocho de 560 páginas y cinco años de tarea durante los cuales tomamos 50.000 fotos, consultamos setecientas referencias bibliográficas, grabamos cincuenta horas de entrevistas y recorrimos más de 60.000 kilómetros, de punta a punta de España. Se dirán ustedes que vaya exageración de curro. Que menuda burrada. Pero es que Mondelo y yo, como don Quijote y Sancho, salimos un día a la aventura en busca de un animal en extinción y encontramos que eran dos: el asno y su dueño. Porque a medida que íbamos avanzando, cada vez nos resultaba más evidente que el desvanecimiento del primero es consecuencia lógica e inevitable de la desaparición del segundo, ese habitante del mundo rural cada vez más escaso. Hombres y mujeres que más que residir, resisten. Herederos de una estirpe sometida desde siempre al abandono, el desprecio y el hambre más despiadada, consecuencia de las guerras que han asolado el país desde tiempos de Numancia, el mal reparto de tierras y la dureza de la vida agraria. Tanto peso ha tenido el hambre en España, que el historiador Claudio Sánchez Albornoz apuntó que era digna de tener historia propia. El periodista Miguel Ángel Almodóvar recogió el testigo. Su obra “El hambre en España” es imposible de leer sin sentir el vacío que sacudía las tripas de nuestros antepasados mientras embarcaban rumbo a América en el siglo XIX y en los trenes a Alemania o los autocares a Madrid, Euskadi y Catalunya entre 1950 y 1980. En esos treinta años, en concreto, el campo español se vació, al combinarse los empujones que daba el hambre y el tirón de la industrialización impulsada por el gobierno franquista. Resulta paradójico que el franquismo, que durante la guerra civil exaltaba al mundo agrario como depositario del alma eterna de España, lo maltratase luego tan a conciencia. Un daño que alcanzó su apogeo en los años 60, con el Desarrollismo. La mano de obra y la electricidad que necesitaba la industrialización se extrajeron del agro, deshabitado por la emigración a las fábricas y los desahucios a causa de pantanos que engulleron comarcas enteras. El campesino español, hambreado durante siglos y apaleado a conciencia por el poder, nos acabó evocando de modo inevitable a su fiel compañero de trabajo: el asno. El animal con el que compartió durante siglos faena, techo y paisaje, hasta el punto de que, a nivel simbólico, basta trazar la silueta de un burro, o bien la de un hombre con boina, para identificar al instante que el cartel, la viñeta, la foto, el cuadro o el fotograma en el que aparecen se sitúan en el ámbito rural. A nivel simbólico, además, el ser humano y el jumento comparten carácter dual, como expone Alberto del Campo Tejedor en su “Tratado del burro y otras bestias”. Según este antropólogo, ningún otro animal tiene la bipolaridad simbólica del pollino, capaz de representar por igual lo mejor y lo peor. Porque en el arte, la literatura y la cultura popular, el borrico es ejemplo de estupidez, rudeza y lujuria. Pero también de sensatez, ternura e inocencia. Eso hizo posible que el animal que transportó a Cristo cargara también a los condenados por la Inquisición. O que la bestia paradigma del analfabetismo fuese musa de varias obras maestras literarias, empezando por el Quijote. Un libro considerado por los cervantistas el máximo ejemplo de la dualidad asnal, pues ¿qué, sino piezas de un juego de espejos donde es posible una cosa y la contraria son don Quijote y Sancho, Rocinante y el rucio, Dulcinea y Aldonza? También en la mente dual que conformábamos Mondelo y yo tomaba forma cada vez con más claridad que el burro, símbolo del trabajo, lo era también de los trabajadores. Que los trabajadores, igual que los borricos, han sido tomados por tontos por ganarse la vida con esfuerzo y sufrir las desdichas con paciencia. Que a ambos se les ha despreciado por su resignación ante el maltrato, pero cuando sacan el genio, se les doblega por la fuerza bruta. Y que trabajadores y borricos, cuando dejan de valer para la faena por edad o porque una máquina los suple, reciben en pago a sus servicios un ERE hacia el matadero o una pensión de mierda. Nos sentimos burros, sí. Como trabajadores y españoles. Porque al igual que jumentos, también a nuestros compatriotas los han domesticado a palos. El veterinario Jesús de Gabriel nos explicó un concepto terrible, que fue la base de la doma durante siglos: la ruptura de la bestia. Consiste en que, para imponer la voluntad del amo sobre la del animal, se maltrata a este de modo sistemático. Atándolo de cara a una pared durante horas, encerrándolo días y días, castigándolo con el hambre y la violencia, se logra exterminar el libre albedrío del animal hasta que pierde toda iniciativa y queda a expensas de la de su dueño. Tan incapaz de actuar que, aunque se abra la jaula o se rompa la atadura, ya no pretende escapar. Es esclavo de sí mismo. Cuando eso se consigue, se dice que se le ha quebrado la voluntad. Al animal sometido se le llama “bestia rota”. Revisando hemerotecas y libros, tratados de Historia y telediarios, rastreamos las huellas del maltrato. Descubrimos que todos, en todo el mundo, somos bestias que se han roto o han intentado romper. Que todos somos burro de alguien. El pobre, burro del rico. El negro, burro del blanco. La mujer, burro del hombre. Porque pobres, negros y mujeres sufren desde hace milenios el intento de atadura, la agresión si alzan la cabeza, la supresión de sus intereses hasta asumir los del poder. Por eso hay trabajadores que reniegan del sindicalismo para abrazar políticas que atentan contra sus intereses. Por eso hay víctimas del racismo que creen inferiores a otras razas. Por eso hay mujeres que crían hijos machistas.

Así pues, las sociedades pueden domarse, quebrarse, si sus amos les infligen el suficiente castigo. Pudimos así entender que toda la Historia de España es crónica de una doma. Ese hambre milenaria que ha moldeado el país a fuerza de emigraciones, vaciando su interior hasta convertirlo en una zona menos poblada que Laponia y más desestructurada. Esa violencia cainita que ha hecho que, desde el medievo, proliferen las guerras civiles, con mención especial a la empezada en 1936, la Guerra Civil con mayúsculas, cuyo medio millón de muertos aún no descansan en paz. Y entre guerra y guerra, esa sucesión de absolutistas, tiranos, déspotas, golpistas y dictadores... El largo sometimiento de la sociedad española encontró su imagen más elocuente en 1814 con esas gentes del pueblo que, tras batirse seis años contra los franceses en defensa de la inepta monarquía que propició la invasión, salieron a recibir a Fernando VII pidiéndole a gritos cadenas y quitaron las bestias de tiro de la carroza real para ocupar su lugar, ciñéndose el yugo al cuello. Dos siglos y un franquismo después, el avasallamiento de las clases populares volvía a hacerse palpable en la resignación con que asumían que la culpa de la crisis financiera era suya y, además de menos sueldo y derechos laborales, aceptaban sumisas que el rescate bancario quedara sin devolver, 43.000 millones de euros que hundían la sanidad y educación públicas y ponían en riesgo las pensiones. Fue así como, haciendo un libro que hablara sobre los borricos, acabamos explicando cuánta razón asiste a quien dice: “Es que somos unos burros, solo marchamos a palos”. Escribiendo sobre asnos, hablamos sobre nosotros, los trabajadores que desenganchamos de la carroza del Estado a los responsables de las catástrofes económicas y les dejamos irse de rositas. Nosotros tiramos del carro, como borricos que somos. Ahora la diferencia es que en vez de vivas a las cadenas, lo que gritamos es “gol”. Haciendo un libro sobre pollinos, acabamos entendiendo, como pasó a Sancho Panza, que siempre hemos sido jumentos. Que España es una bestia rota. ¿Puede dejarlo de ser? Nosotros no lo sabemos; quizá el poder lo sospecha, y por eso ahora encarcela al que canta o cuenta chistes. Sabe que cultura y risa son las dos mayores muestras de que, por quietos que estemos amarrados al pesebre, algo podemos tramar. Por mal que se pague al que escribe, por más que se desprecie el cine, por hambre que pase el artista, algo late en su interior y puede contagiarlo al resto. Algo, quizás, irrompible, incluso entre bestias rotas. Gloria G. Durán El nombre viene porque quería darle al asno un nombre bíblico. Baltasar es uno de los tres hombres sabios. El nombre viene del lema de los nobles de Beaux que se consideraban a sí mismos herederos del Rey Baltasar, su lema era “Au Hazard Balthasar1”. En 2008 y 2009 viví en el Valle de Ricote, en un pueblo, pequeño y curioso. Blanca2. Mi casa era grande, tenía dos plantas y una inmensa era. Durante todo el año que estuve allí escuché en la lejanía cada día a un asno, o a un burro, no se bien. Cada noche cada atardecer, cada día. Todo ese bizarro año me hizo compañía. Nunca jamás lo vi, llegué a pensar que era mi imaginación que realmente en esos alrededores no vivía burro alguno. Cuando llegó el calor, llegué a pensar que allí tampoco había mujer alguna, que yo tampoco estaba en aquella casa y en aquella era y en aquel río. (...) También va de los deseos y las ansiedades de un ser humilde, Baltasar. (...) Es un animal erótico y también espiritual, es muy importante en el antiguo y nuevo testamento. (...) también es de la convergencia de dos líneas, unas líneas que a veces corren paralelas y otras se cruzan. La primera línea, es que en la vida de un asno vemos los mismos estadios que en la de un hombre: la infancia con tiernos cuidados, los años de adultez consumidos en el trabajo tanto para el hombre como para el asno, luego un pequeño tiempo de talento y genialidad, y finalmente cierto misticismo que precede a la muerte. La otra línea es el asno a la merced de sus diferentes dueños que representan los diversos vicios que acaban llevando a Baltasar al sufrimiento y a la muerte3. En 1966 Bresson estrenaba una película, se llamó Au Hasard, Balthazar4. Y es verdad que dice la leyenda que el mismísimo Bergman5 afirmaba que era un soberano aburrimiento, vaya que para él fue una tortura ver aquella película rara, con un burro y una mujer como protagonistas, en la que no parecía pasar nada. La música es de Schubert, su última sonata de piano, D. 959. Una sonata que tienen un diseño formal y tonal cíclico y una expresividad emocional extraña, quizá como la estructura del sonido de un burro. Cíclico, raro, texturado. La película sigue a Baltasar, el burro, desde que nace hasta que muere. Seguimos al lindo asno, vemos como pasa de un dueño al siguiente, de allí a otro, de allí regresa al primero que ya conocía. Todos los sucesivos dueños le pegan, le descuidan, se burlan de él. Más tarde lo santifican, lo meten en actividades ilegales, lo añaden a rituales sagrados. La narrativa se considera un azar, vaya como la vida misma, gentes nuevas, lugares nuevos, cosas que pasan, elipsis frecuentes, cambios temporales. Seguirle la pista a Baltasar con una lectura unívoca y clara es bastante complicado, de hecho no tiene causalidad alguna. Es una narrativa algo dadá, pero con menos humor y sin aparente quiebra cultural. La música, como la narrativa, se alarga y crece. Como una repetición desesperante y a un tiempo seductora y casi tántrica. Esa infinitud, pese a todo se clausura finalmente y hace que cada pieza de Schubert, a decir de Adorno6, sea una entidad en sí misma y pueda hacer un popurrí, una ensalada de piezas musicales con infinita posible combinatoria. Adorno lo lee como una ahistórica sincronicidad de todos los eventos, como si entre el nacimiento y la muerte de Baltasar no hubiera habido ni un solo cambio temporal, un camino sin tiempo de una naturaleza probablemente ciega. El burro Baltasar se hace arquetipo. Es el paseante, el merodeador, el que vaga, el atemporal flâneur. Como muy bien continúa el profesor McDonald, “Este vagabundo Schubertiano, atrapado en el "popurrí" de temas que carece de dirección y por lo tanto bloquea al sujeto en un implícito ciclo interminable, difícilmente podría ser un mejor ajuste para la historia inconexa de Bresson de un burro vagabundo7”. Lo mejor de la música de la película es que cuando termina, efectivamente, hemos escuchado toda la obra de Schubert, pero cual rompecabezas mal ensamblado. Lo más divertido sin embargo llega ahora, porque Bresson encargó las partes de la música popular, por lo tanto, la música popular que suena en la película es falsa, y la banda sonora es clásica, no se hizo especialmente para la película. Es otra vuelta de tuerca, la música aparece con el macarra de abordo que obliga a la chica, Marie, cuya historia también se cuenta, a bailar con él. El macho obligador se llama Gerard. Schubert suena sólo cuando está Baltasar, al que muchos críticos han llegado a equiparar al mismísimo Cristo. Y otros con la nada más absoluta, con la sabiduría del no ser. El burro fantasma de Blanca también sonaba como un popurrí, como un mantra raro. No era siempre el mismo rebuzno pero siempre lo emitía mi íntimo fantasmal amigo. En mayo el trigo estaba muy alto y la era muy bella y los sillones de eskay burdeos que habíamos puesto allí lucían gloriosos. Una tarde con mis bragas naranjas y mi camiseta de tirantes negra me senté a fumarme un ducados, tranquilamente. Ese día, con tanto calor, mi querido burro schubertiano no sonaba. Llegó Eulogio, un huertano amigo que trabajaba las tierras de unos Sijs que también eran vecinos. Y ni corto ni perezoso me oferto meterme su barrilete. No entendí mucho la oferta hasta que la violencia de su acercamiento me aclaró el concepto “barrilete”. En ese momento mi burro8 volvió a sonar, mejor, amigo, eterno, schubertiano, cerrado, fantasmal, eterno, protector. Conseguí zafarme, y como Marie seguí mi camino. No puede denunciarlo porque me habían visto bañarse desnuda, y eso, para una mujer, en un pueblo de la Murcia profunda, parece ser imperdonable. Me despedí de mi burro invisible entendiendo que pudiera darse el caso que el no ser quizá sea, sino lo más importante que podemos hacer, lo único posible que puede ser perseguido. 1 Robert Bresson interview: Au Hasard Balthazar. https://www.youtube.com/watch?v=FRAztry-ZoI

2 El pueblo era Blanca, un lugar enclavado en el Valle de Ricote con 3500 habitante y 3 museos de Arte: Centro Negra (http://informatica.aytoblanca.es/centro-negra/), Fundación Pedro Cano (https://fundacionpedrocano.jimdo.com/) y Espacio Doméstico (http://edom.es/), además de mi burro fantasma amigo y de Eulogio, si es que sigue vivo. 3 Robert Bresson interview: Au Hasard Balthazar. https://www.youtube.com/watch?v=FRAztry-ZoI 4 Matthew McDonald (2007) Death and the Donkey: Schubert at Random in “Au Hasard, Balthazar”. The Musical Quarterly, Vol. 90, No. 3/4 (Fall- Winter, 2007), pp. 446-468. Oxford University Press. 5 John Simon, Ingmar Bergman Directs (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972), 27-28. 6 Theodor W. Adorno “Schubert,” trans. Jonathan Dunsby and Beate Perrey, Nineteenth-Century Music 29, no. 1 (2005): 9-10, 12. 7 Matthew McDonald (2007) Death and the Donkey: Schubert at Random in “Au Hasard, Balthazar”. The Musical Quarterly, Vol. 90, No. 3/4 (Fall - Winter, 2007), pp. 446-468. Oxford University Press. (p. 452). 8 https://www.youtube.com/watch?v=2HdPE-0yof4 Anna Gimein Si hubiera seguido viviendo en los EEUU (de América), hubiera podido ser congresista. Del Congreso con mayúscula, el de Washington. Entre otras cosas. Aunque según la constitución del país, no hubiera podido llegar a ser presidente, por ser ciudadana naturalizada y no nacida en el país. Cuando mi prima llegó a los Estados Unidos con su familia en el principio de los 90, me informó de que si mis padres se hubieran quedado en Rusia, yo sería puta de divisas. Como el propio nombre indica, se trata de las profesionales del sexo que trabajan a cambio de divisas, o sea, para extranjeros. Motivó esta opinión con los siguientes argumentos: los extranjeros prefieren putas con las que se pueda conversar; no eres alta ni rubia, pero tienes talento para los idiomas y eres capaz de dar conversación; eres pasablemente mona y tienes buen tipo para algunos gustos; no eres mala persona, así que no querrías que tus padres ingenieros se muriesen de hambre, que es lo que estaría pasando si os hubieseis quedado, porque ellos no tendrían modo de sobrevivir en estos tiempos. Juzgué que tenía razón. Pero hasta ahora, aunque he recibido remuneración en diferentes divisas, no he sido puta. Una vez, mi madre me preguntó si no me molestaba conseguir dinero vendiendo partes de mi cuerpo; se refería al trabajo de modelo, en el que lo que se valoraba eran mis piernas y pies. Pensé que me molestaba más conseguir dinero vendiendo partes de mi mente, dedicándolas a tareas que no me importaban nada. A lo que David Graeber acaba de titular Bullshit Jobs en un libro que salió el mes pasado, aunque esas palabras me hayan estado rondando la cabeza desde aquellos días de la pregunta de mi madre, desde el trabajo significativo de Max Weber en la clase de sociología del instituto en la que, por lo demás, se regañaba a las alumnas por no llevar sujetador. Al saber que tendría que hacer una ponencia en este congreso, me planteé hacer un zapateado sentada, al estilo de mi maestro preferido, el gran Manuel Maya, más conocido por el público como Manolete. Porque no todos hablamos con la boca. Porque no sólo se habla con la boca. Con los burros y con los artistas, lo que importa es lo que hacen y no lo que dicen. Con los pies, con el lomo, con el rabo o con el morro. Mi deseo y mis primeros intentos de aprender a zapatear surgieron en un momento en el que trabajaba en Wall Street. Metida de lleno en el aprendizaje, fui consciente de que sumergirme en los matices de punta, tacón, planta, sujetos al mando del ritmo del palo correspondiente, a los tiempos y los contratiempos, era también una manera de evadirme del mundo de Wall Street, del mundo del dinero o del mundo real. También fui absolutamente consciente de que este empresa me condenaba a una vida precaria. Completando la larga lista de actividades profesionales que he ejercido a cambio de una remuneración, larga o brevemente: podría haber sido congresista. He intentado apuntar lo que he podido recordar de ellas, en el orden de llegada, comenzando a los 13 años. Resulta ser otro tipo de zapateado, sujeto a un ritmo extraño: traductora canguro secretaria de agente de seguros canguro secretaria de otro agente de seguros investigadora/redactora para un proyecto del UNICEF becaria-editora de una revista de diseño y decoración modelo de zapatos redactora de libros de texto de economía modelo de zapatos ayudante en una empresa peletera modelo de zapatos ayudante de un psiquiatra para facturación a las empresas de seguro médico

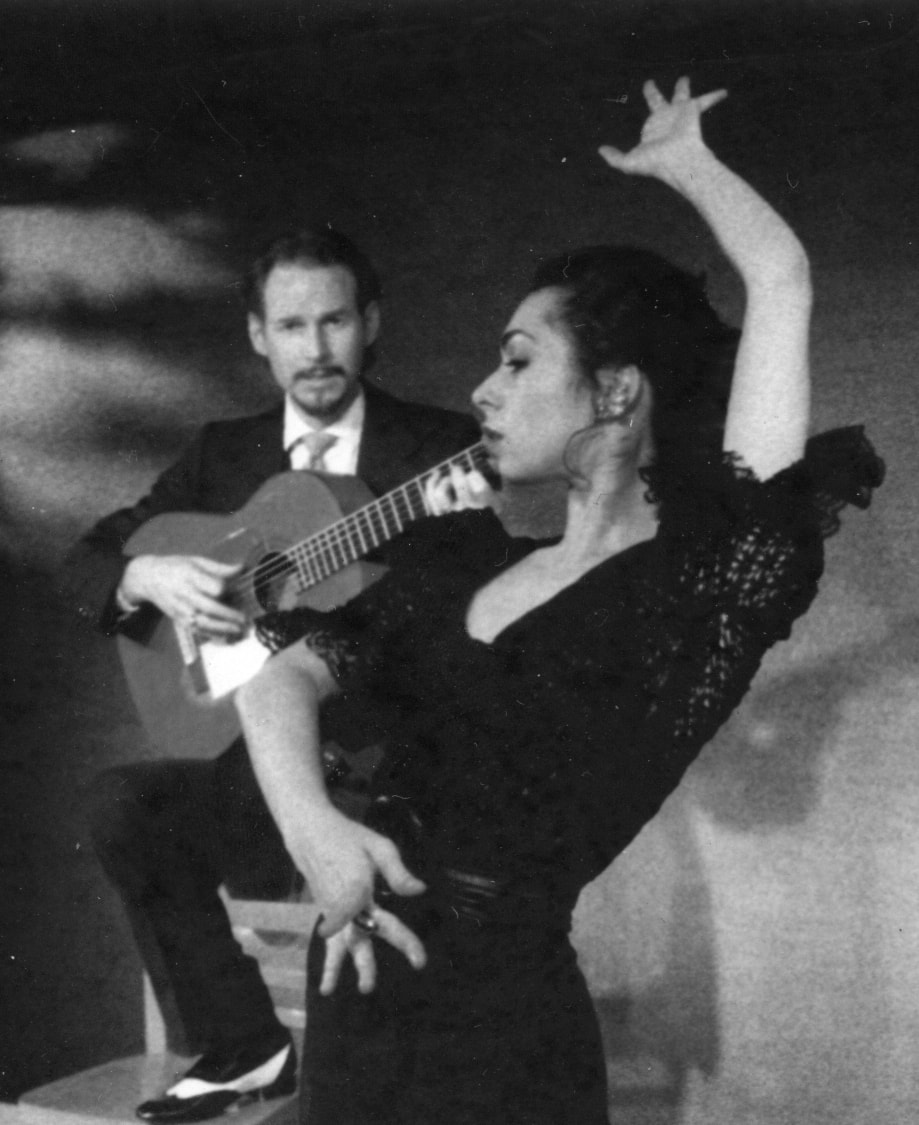

modelo de zapatos secretaría personal de la primer mujer guionista de Hollywood, que escribía sus memorias ayudante ejecutiva del comisionado de la agencia de tráfico de la ciudad de Nueva York investigadora en el departamento de economía de un banco internacional bailaora de flamenco operadora en una empresa de telemarketing recepcionista de un estudio de danza agente de viajes bailaora modelo para un foto-reportaje sobre danza de la revista Woman secretaria ejecutiva temporal en una discográfica de música funk anfitriona de un restaurante ayudante en un bufete de abogados bailaora comercial de Courrèges y otras tiendas de moda y decoración adquiridas por una empresa japonesa recepcionista de un gran bufete de abogados secretaria temporal en una agencia neoyorkina de un banco japonés bailarina en spots industriales (anuncios de 20 minutos) profesora de danza profesora de inglés traductora secretaria ejecutiva del subdirector de la agencia de Nueva York del Banco de México bailaora traductora-interprete colaboradora del departamento de aculturación de una agencia de ayuda a refugiados supervisora de la escuela de inglés como segunda idioma y del departamento de traducción e interpretación profesora de inglés bailaora coordinadora de diccionarios cuatrilingües de terminología de economía y finanzas secretaria temporal en la agencia neoyorkina del BBVA traductora bailaora project manager en una empresa de traducción traductora-interprete coordinadora de proyectos expositivos artista visual congresista asnóloga Hemos llegado al momento actual. He sido profesional de estas cosas según la definición convencional de lo que significa ser profesional –cobrar por ello. Algunas por cuestión de días, otras durante años, frecuentemente a la vez. He dejado fuera las actividades por las que nadie me pagó, a saber: escribir poesía, escribir cuentos, cantar en grupos de rock, el deporte. Las últimas cuatro actividades son a lo que me dedico estos días. He llegado a ser congresista aunque con letra pequeña. Si eso no es ser burra, no sé lo que será. Rematamos por seguiriyas: Ignacio Castro "La crisis es ante todo de la presencia. Tanto es así que el must de la mercancía –típicamente el iPhone y el Hummer– consiste en un sofisticado equipamiento de la ausencia". Comité Invisible Con un pasado de animal callejero habituado al frío y el hambre, el cadáver disecado de la perrita Laika aún gira en la órbita espacial de algún oxidado Sputnik. No podemos sin embargo imaginarnos la ternura de Platero convertida, bajo el paraguas de barras y estrellas, en chatarra sideral. Todo en este pobre animal recuerda excesivamente a un orbe campesino, lento y sentimental, que ha pasado a las estampas llorosas del pasado. Hasta en la reciente y dudosa película de Terry Gilliam es así, haciéndose notar en estos tópicos. El color estacional de las cosechas, la España pobre y delirante de El Quijote, los surcos lentos en la tierra, el sueño de los pueblos al mediodía. Trigo, aceite, moscas y sal. El asno encarna una imagen demasiado idílica y, a la vez, demasiado arcaica de la vieja integridad del orbe agrícola. Ni la izquierda de Galapagar ni la derecha de Pozuelo pueden hoy con eso, sea en la rudeza de callos en las manos sea en la explotación sangrante de hombres o animales. La hipocresía europeísta está contra los toros y el boxeo solo por estar saciada con el espectáculo de la cotidiana crueldad civil, dirigida por la economía, la cultura alternativa y la información. Un poder verde, de fusión medioambiental, exige un nomadismo perpetuo, con un divorcio antes de cada cita y una rivalidad interminable incorporados al minuto. Hemos elegido la metástasis antes que el demonio del reposo. El terror suave de la inmanencia es así, requiere la linfa tibia de las pantallas planas y, como adorno, simpáticas seres bonsái de sangre caliente para el fin de semana. Por el contrario, los borricos recuerdan demasiado al comunismo primitivo, a la cáscara amarga de la peor izquierda o de la peor derecha. ¿La amargura une los bordes? Así pues, fuera con ella. Las tribulaciones de la actual humanidad, con su difusa clase media, deben adquirir la mancha expansiva de una multitud en acto. Con cualquier cosa hay que montar una minoría reconocible. Si no, no existe. Hoy un mandato social, para ser correcto y a la vez viral, debe tomar la forma musical de una "multitud relámpago". Sin vaselina, el sur se deja así penetrar por este nuevo norte cálido en virtud del cambio climático. Norte que además se pasa el día criticándose a sí mismo y arrepintiéndose, a toro pasado, de todos los fríos pecados raciales de ayer, autoritarios y patriarcales. Inteligencia emocional para un nuevo poder emocional. El espectáculo obsceno de las emociones virtuales tapará la indiferencia analógica hacia los entornos y los humanos reales. Desaparecido el campesinado tras los cristales turbios del AVE, clonada la clase obrera tras el uniforme y la sonrisa del empleado de servicios, las formas que tomen la explotación y el maltrato entre nosotros deben dejar en pañales la hipocresía católica de antaño para camuflarse en la interactividad protestante del espectáculo consumista, donde ninguna crueldad animal o humana debe salpicarnos de sangre. En la época del live nuestra violencia ha de ser infinitamente diferida, anímica y compatible con el ambiente climatizado por la participación acompasada de verdugos y víctimas. La clase media implica también la fusión de papeles, un escenario cambiante donde cada uno debe llorar y reír por turnos, en distintas franjas horarias. Los ricos también lloran, los pobres también bailan: esto es la democracia. Nuestra servidumbre no es solo voluntaria, también es interactiva. El mismo jefe que te despide de mañana puede invitarte a una ronda de cañas esta noche. Nada personal, tampoco exactamente animal. No es tan extraño que los negreros de hoy puedan ser de color, feministas y vegetarianos. La cultura digital, expresada en este ensimismamiento de las pantallas táctiles, indica un poder medioambiental donde la fluidez impera. De manera que cuerpos y mentes raramente encontrarán frentes de choque, auténticos enemigos declarados, personales. Como la violencia física está mal vista, es preciso torturar de un modo numérico y diferido, compatible con la buena imagen que debemos dar en la vigilancia de las pantallas. No azotamos a un terco burro, por tanto, sino que cuidamos a una mascota. Como adelantó a su manera Disney, la microfísica del poder exige la complicidad de las ardillas. Un mal banal significa que nadie se implicará personalmente en hacerte sangrar. Nadie en particular lo hace directamente, sino que se encarga de ello una normativa múltiple y cambiante donde literalmente no hay nadie. De hecho, la soledad de la gente está también vestida de imágenes, conexiones y estruendo. La tauromaquia virtual que domestica al parque humano debe estar sumergida, en un campo informal, y evitar a ser posible el castigo físico. La obligación de la transparencia hace que las inevitables opacidades humanas (el poder, el abuso, la seducción, la prostitución) pasen al modo vibración, un estado larvario que las hace indetectables. Claramente, la tozudez de nuestros clásicos animales de antaño, igual que la de nuestros obreros, curas y militares, se resistía a esta hipocresía posmoderna. ¿Se trata entonces, con los asnos, de la desaparición de otra especie más? Sí, pero primero recordemos que comenzar a "proteger" una especie es garantizar su paso a una condición servil en el sector terciario. Segundo, mucho antes que el gorrión, la ballena o el borrico hayan empezado a desaparecer, lo hicieron otras especies. Principalmente, la vieja sentimentalidad que nos ataba a la tierra, a otros animales y humanos sin nombre, a una cultura de los sentidos que impedía romper con la lenta e improductiva comunidad humana. El enfriamiento local, el del planeta de los sentimientos (analógicos, pues responden al perfil real de un entorno), es así la base del calentamiento global de las conexiones. Si lo personal es político, la cosa no pinta bien. Flotantes y distraídos, neuróticos, estresados, suspicaces, eternamente malhumorados, hemos destruido unas viejas formas de la felicidad que partían de aceptar un límite. También, lo que casi es peor, arruinamos algunas formas posibles de infelicidad donde al menos eras dueño de tu tormento. "En mi hambre mando yo", dice un buen día Gades. Lo que tenemos a cambio, y no menos las mujeres que los hombres, es un modo intransigente del Yo que, tan flexible en las redes, salta a la mínima en la presencia real. Novias, padres, hermanas, cuñados, sobrinos y abuelos sufrirán las consecuencias de una nueva intolerancia privada, espoleada por el estrés de la vida social y laboral, también por la autoconciencia progresista del saber. En esta república horizontal cada cual es un rey que jamás ha de pedir disculpas. Somos ecofeministas y no tenemos por qué aguantar viejos hábitos de comida y costumbres. Somos progresistas y no tenemos que aguantar en silencio algunas autoridades no elegidas. Igual que nuestra moralina laica tampoco soporta el velo de las niñas musulmanas en el aula. Lo hemos deconstruido casi todo, desde la tortilla de patata hasta la naturaleza. Incluida, hay que decirlo, la más íntima obligación moral de fidelidad. Si esto no atañe a la sacrosanta ideología es solo porque ella, aunque sea populista, es parte del narcisismo de nuestra conciencia. Desde este adelgazamiento existencial, todo lo social e histórico, con un aire de amenaza catastrófica o de promesa mesiánica, tiende a absolutizarse. Al final, decía Lacan, la religión siempre triunfa. La sed de castigo que mantenemos hoy en la caza del criminal ruge en proporción directa a nuestro callado malestar, necesitado de un sucedáneo de inocencia que cubra esta mutilación civil que hemos inducido en nuestra carne. La corrupción de los políticos nos apasiona porque tapa la de cada uno de nosotros, no menos potente pero discreta. Si los periodistas tienen hoy más poder que los curas de ayer es porque son imprescindibles en una labor de exorcización diaria donde los horrores públicos han de sedar la frustración personal de una multitud que no tiene a quién contarle su soledad. Sobre esta mutilación antropológica se asienta el animalismo de nuestros actuales seres favoritos. Las mascotas prolongan nuestro narcisismo, juegan con nosotros, nos adoran y nos obedecen. Incluso los sacrificios que exigen (higiene, paseos, veterinario, peluquería, dentista) nos hace sentirnos útiles socialmente. Es como apadrinar a distancia a un niño sirio, que no compromete a nadie. El mismo humano que recoge sin asco excrementos de su perro en la calle puede no pararse nunca a atender al prójimo. Al ignorarlo, ignora el rostro de la presencia real, la espiritualidad de animales y plantas, ese invisible hilo común que todavía une a los cuerpos. Pero esta es una mística que se deja para los poetas.

Las mascotas son más seguras y fiables que los niños. Llegado el caso, se puede adoptar una limpia solución final sin problemas legales. También por lo que nos ocupan nuestro bichitos, la natalidad desciende. Pero el animal doméstico ocupa el lugar del niño que nunca fuimos. También los osos asturianos y pirenaicos deben parecer seres políticamente correctos, incapaces de violar o devorar a nadie. Se conseguirá con chips y comida procesada servida en horas y lugares seguros. Finalmente los animalitos que amamos obedecen al eficaz modelo de una mansedumbre agradecida. Después, si llegasen, el despotismo de nuestros retoños, mimados en esa forma sutil de maltrato que es consentirle todos los caprichos, prolonga el narcisismo de los mayores. Y esta actitud esclavista de los pequeños egos puede comenzar ya a los doce años. ¿Nos extrañaremos de que se acose en la escuela al chico que sea raro o lento, que no interactúa a gritos para conseguir popularidad? Se puede ser un conejo, pero hay que ser capaz de marcar tendencia. El asno es sin embargo, en principio, una de las antítesis de la mascota. No es manejable, no sale de paseo con nosotros, ni siquiera podemos recoger su caquita. No es cariñoso ni servil. Se parece muy poco al "inválido equipado" que es nuestro modelo. No es una víctima que reclama ayuda. Dentro de su mutismo velludo, padece una autosuficiencia de escándalo. Por encima de todo, no es alegre y expresivo. En medio de nuestra histérica libertad de expresión, el burro resulta más bien silencioso y enigmático. Cuando por fin rebuzna, emite un quejido lastimoso. Resistencia, lentitud, hambre, perpetuo deseo sexual, maltrato. Tal vez el pobre borrico da una idea demasiado obvia de la triste servidumbre de una condición humana que queremos disfrazar a toda costa. Ahora el servicio ha de ser interactivo, hasta los esclavos deben saltar, bailar, reír y gritar... Como el burrito parlanchín de Shrek. Además, actúa en contra de la asnología la desaparición de lo manual, excepto para unos inmigrantes que ya no trabajan con bestias. Agricultura intensiva, riego por goteo y tractores controlados a distancia. El trabajo manual nos hace pensar junto a los materiales. Y lo que se lleva hoy es más bien un ejercicio físico milimetrado para compensar el sobrepeso de cuerpos sedentarios, pegados a las pantallas y muy alejados de la sucia irregularidad del suelo. El incesante control contemporáneo no es corporal, sino mental. No espacial, sino temporal. No vivimos encerrados, sino anímicamente endeudados a la presión social. No quedarse atrás, no ser marginal, actualizarse sin parar es la masiva obsesión, a ser posible personalizada. Cada uno de nosotros, en este capitalismo ondulatorio, debe autoexplotarse como un animal de carga que tiene su propio amo incorporado, portátil. Por eso las tecnologías triunfan: representan una cobertura, un amo que se confunde con nuestra conciencia y simula seguir nuestros caprichos. A diferencia de los antiguos esclavos, podemos ser a la vez bufones de la corte, populares y divertidos. Los reality televisivos convierten a la materia prima humana en carne de concurso. Por eso los últimos amos parecen solo temer la rebelión de las máquinas, o la radicalización islámica de los inmigrantes, y no la insurrección de una población autóctona integrada en una palpitante red de servidumbres compartidas. Coacción personalizada y puertas giratorias. Hoy por ti, mañana por mí. Rafael Lamata Cotanda 1. ANIMAL

YO SOY UN ANIMAL QUE SABE HABLAR, QUE SABE LEER, QUE SABE CONTAR. UNO, DOS, TRES, MIRA CUÁNTOS ANIMALES. OBSERVEMOS A LA CIVILIZACIÓN HUMANA COMO UNA AGRUPACIÓN DE ANIMALES DOMESTICADOS Y DISTRAÍDOS CON SU LENGUAJE, CON SU CULTURA. ESTE ES EL PRIMER EJERCICIO: VERNOS COMO ANIMALES. ANIMALES TRABAJANDO ESO NOS DIFERENCIA DEL RESTO DE ANIMALES... QUE TRABAJAMOS. LOS PERROS NO TRABAJAN. LOS PÁJAROS TAMPOCO. LOS COCODRILOS MENOS. TRABAJO. LOS HUMANOS HAN INVENTADO ESA PALABRA PARA COMER. HAN INVENTADO ESA PALABRA PARA SOPORTAR DURANTE SIGLOS LA SUPERVIVENCIA EN EL PLANETA, PARA QUE HOY PODAMOS COMER MAS O MENOS UNA BUENA PARTE DE LOS 7 MIL MILLONES EN EL PLANETA. 4 MILLONES EN LA CIUDAD DE MADRID. 4 MILLONES DE ASNOS CON ROPA. ANIMALES QUE SE DESPLAZAN POR MEDIOS MECÁNICOS, POR LA SUPERFICIE DEL PLANETA. Y SE CUENTAN HISTORIAS. EL HUMANO VISTO DESDE EL UNIVERSO NO SE DISTINGUE APENAS DEL MONO, O DE LA JIRAFA. O DEL ASNO... VISTOS DESDE MUY ARRIBA SOLO SE DIFERENCIAN POR EL NÚMERO. SOMOS UNA MANCHA EN LA SUPERFICIE DEL PLANETA. 2. ARTE ASNO o ARTE SANO ¿Y EL ASNO? COME HIERBA EN EL PRADO. Y EN LAS GRANJAS COME PIENSO ELABORADO. YO COMO PIENSO… YO PIENSO QUE EL ARTE ESTA RELLENO DE PENSAMIENTO Y DE JUEGO, RECUBIERTO DE CULTURA Y COCINADO EN EL ALMA..., PERO EL ARTE QUE MÁS ME INTERESA NO DA DE COMER, NO ES UN TRABAJO EXACTAMENTE. EL ARTE QUE DA DE COMER ES EL ARTESANO. EL QUE CUMPLE UNA FUNCIÓN. EL QUE TIENE UN SENTIDO RECONOCIBLE POR OTROS QUE INTERCAMBIAN DINERO POR ELLO. EL QUE ESTÁ BIEN HECHO. EL ARTE EXPLORADOR HECHO DE PREGUNTAS, ESE ESPACIO DE INVESTIGACIÓN IMPRESCINDIBLE, NO PUEDE SER MUY ACEPTADO, TIENE QUE MOVERSE EN LOS TERRITORIOS DE LO DESCONOCIDO. DIFÍCILMENTE RECONOCIBLE. NO PUEDE SABERSE SI ESTÁ BIEN HECHO O MAL HECHO. PORQUE ES DIFÍCILMENTE RECONOCIBLE. EL QUE SE DEDICA A ESE TIPO DE ARTE NO ES UN ASNO. ES UNA VÍBORA. PORQUE REPTA Y PICA. ES UN ZORRO PORQUE, POR NO COMERSE LAS UVAS, ELABORA UNA TEORÍA QUE LE CONVIENE. ES UN INSECTO PORQUE SE TRANSFORMA MUY FÁCILMENTE, O EN TODO CASO SI FUERA UN ASNO, ES UN ASNO AUTOIMPUESTO, PORQUE SE IMPONE SU PROPIA CARGA. EL ASNO COME HIERBA Y MUEVE SU CARGA 3. FAMILIAS DE ASNOS TÚ MUEVES TU CARGA. TÚ ERES ARTISTA PORQUE TIENES DIENTES Y UÑAS, Y UNAS OREJAS TAN GRANDES, Y ESE HOCICO DE ASNO, Y TÚ TRABAJO TE LO PONES TÚ. TE CUESTA TRABAJO CREAR ¿Y QUIERES QUE TE PAGUEN POR ELLO? ¿POR HACER TUS COSAS? ¡BÚSCATE UNA FAMILIA QUE TE SOPORTE! ¡BÚSCATE UNA FAMILIA PODEROSA! Y SERÁ EL PODER, MUCHO O POCO, EL QUE TE MANTENGA, MUCHO O POCO. EL QUE TE DE LO QUE QUIERA. MUCHO O POCO. LAS FAMILIAS MÁS CERCANAS SON DE ARTISTAS: TUS ARTISTAS AMIGOS. TE ARROPAN Y TE QUIEREN Y VIENEN A VER ESTOS ACTOS... QUE SON NECESARIOS PARA TU SUPERVIVENCIA, PERO NO TE DAN CASI NADA, PORQUE SON COMO TÚ. LAS FAMILIAS MÁS PODEROSAS, LAS QUE MANTIENEN A ALGUNOS ASNOS, ESTÁN FORMADAS POR GENTE QUE COBRA BUENOS SUELDOS. Y YA NO SON TAN AMIGAS. PORQUE TIENEN QUE SER OBJETIVAS EN SU TAREA Y DETECTAR EL ARTE QUE ELLAS CONSIDEREN INTERESANTE, EL ARTE-ARTE RECONOCIBLE, CAZAN ASNOS, EL ASNO NUEVO. Y SI LO QUE TÚ HACES DICEN QUE ES BUENO, ENTONCES VUELVES A HACERLO, Y TE PIDEN QUE LO HAGAS OTRA VEZ, Y OTRA, Y YA DEJAS DE SER UN BUEN ASNO EXPLORADOR Y PASAS A SER UN ASNO EXPLICADOR COMO NOSOTROS MISMOS. EXPLICADOR DE SÍ MISMO. 4. REIVINDICACIONES EN EL PRADO ¿ES ESO QUE OIGO UN REBUZNO? ¿ALGUIEN SE QUEJA DE SU PENOSA VIDA DE ARTISTA? ¿PERO QUIÉN DEBERÍA PROTESTAR POR SUS DERECHOS LABORALES? ¿QUIÉN DEBERÍA PROTESTAR POR UN SALARIO DIGNO? ¿QUIÉN DEBERÍA PROTESTAR POR QUÉ NO HA VENDIDO SUS CUADROS O SUS PERFORMANCES? QUIERO QUE RECONOZCAN LO QUE HAGO, ¿POR QUÉ? ME EXPLICO: PORQUE RESISTO. PORQUE HE RESISTIDO. HE INSISTIDO, HE RESISTIDO DESDE QUE MI SENSIBILIDAD ME HA LLEVADO A HACER ESTAS COSAS TAN ORIGINALES. LLEVO CUARENTA AÑOS HACIENDO COSAS ORIGINALES. ¡TIENE MÉRITO! QUIERO QUE ME PAGUEN 2000 EUROS AL MES PARA MANTENERME EN ESTE ESTADO DE CREACIÓN PERMANENTE. COMO EN BÉLGICA, COMO EN HOLANDA, COMO EN NORUEGA. QUIERO MI SUELDO DE ARTISTA EXPERIMENTAL. QUIERO MI JUBILACIÓN ANTICIPADA. ¿CUÁL ES EL VALOR DE MI IDEA? ¿QUIÉN LE PONE PRECIO? ¿QUIÉN LE PAGA A ESTE ASNO AUTOIMPUESTO QUE DISFRUTA ESTIRÁNDOSE LAS OREJAS? 5. REBUZNO EXPERIMENTAL Y CORAL EN EL CONGRESO Coro: NO ME ENTIENDE NADIE. NO ME ENTIENDO NI YO. NO DISTINGO EL REBUZNO DE LA IDEA. EL ASNO EXPERIMENTAL RUMIA DURMIENDO Y SUEÑA CON UN SUELDO RAZONABLE NO ME ENTIENDE NADIE. NO ME ENTIENDO NI YO. AUNQUE NO TIENE CLARO QUIÉN SE LO TIENE QUE PAGAR. EL MINISTERIO, LA CONSEJERÍA O LA CONCEJALÍA, EL COLECCIONISTA, LA GALERISTA O EL MUSEO. NO ME ENTIENDE NADIE. NO ME ENTINDO NI YO ¿A QUIÉN LE IMPORTA LO QUE YO HAGA? ¿A QUIÉN LE IMPORTA LO QUE YO DIGA? ¿DÓNDE ESTÁ MI PÚBLICO? NO ME ENTIENDE NADIE. NO ME ENTIENDO NI YO. EL ARTE EXPERIMENTAL TIENE ESA CONDICIÓN DE SUBJETIVIDAD NO CONTRASTADA QUE ACARREA LAS OBRAS COMO SI FUERAN ÚNICAS, CONVIVE LA NUEVA IDEA CON LA RECURRENTE OCURRENCIA QUE RESULTA NUEVA PARA QUIÉN LA HACE, COMO CEREMONIA DE INICIACIÓN, PERO QUE REPITE LO MISMO, JUEGA CON LO MISMO DESDE HACE CINCUENTA AÑOS... NO ME ENTIENDE NADIE. NO ME ENTIENDO NI YO. Y ASÍ, TROPIEZA MIL VECES CON LA MISMA PIEDRA. LO EXPERIMENTAL TIENE ESE RIESGO LO CONVENCIONAL NO LO TIENE. EL ARTE RECONOCIDO NO TIENE ESE PROBLEMA, NO TIENE ESE RIESGO, REPITE LO MISMO PORQUE LA GENTE LO PIDE, O LO PIDE LA GALERÍA, O LO PIDE EL MUSEO, O LO PIDE EL TEATRO. NO ME ENTIENDE NADIE. NO ME ENTIENDO NI YO. SOMOS ANIMALES, SOMOS ANIMALES, QUE QUEREMOS COMER ¿QUIÉN DESCUBRIRÁ LA UTILIDAD DE NUESTROS REBUZNOS? ¿PODRÉ SEGUIR HACIENDO LO QUE ME DE LA GANA HASTA EL FINAL? ASÍ QUE GRITEMOS BIEN ALTO NO ME ENTIENDE NADIE. NO ME ENTIENDO NI YO. ¡¡¡ASNO EXPERIMENTAL NO ES RENUNCIA LABORAL!!! Marta Pérez Ibáñez Así vive feliz un arrapiezo de los que dicen diferiencia y buya, porque tiene la suerte de que nada interpreta en contra suya, y todo en su provecho lo convierte. El asno feliz, Juan Eugenio de Hartzenbusch Hace pocos días, Miguel Ángel Herrera, alcalde de Genalguacil, nos contaba a algunos la curiosa historia de un burro sin amo, suelto en aquellos pagos donde suele pastar a su aire, ajeno al trasiego de las labores del campo, al trabajo de los lugareños, al sudor de otros asnos ocupados en sus quehaceres. Éste, sin embargo, disfruta de una vida muelle, inmerso sólo en encontrar pasto verde y cobijo en días de inclemencia. Desde siempre, el burro ha sido animal de labor, dócil ante el mandato de su amo y bajo el peso de la carga que le era encomendada. Resulta, pues, extraño encontrar un burro sin amo pastando libre por el monte. Pero este pollino ha tenido la suerte de haber sido indultado, adquirido por un grupo de amorosos vecinos del pueblo que lo han dejado solazarse a su antojo en los prados cercanos, y no tiene más cometido en su vida que disfrutar de ella con entusiasmo. Disfrutar de la vida del asno, con vocación de asno, porque ha nacido para ser asno, porque no puede ser otra cosa. Vocación, entusiasmo, disfrute… términos que me recuerdan a otro personaje que los comparte y que, en cierta medida, construye su vida, su actividad profesional, sobre esas mismas estructuras. Y ese personaje es el creador, la creadora, artistas y trabajadores de la cultura. En términos generales, la actual situación laboral de los trabajadores culturales presenta claros signos de precariedad, y especialmente en el caso de los artistas plásticos y visuales, y no estamos descubriendo nada nuevo. Altos niveles de autoempleo, baja retribución, inestabilidad, poca tasa de afiliación a los sistemas de seguridad social de los distintos países. En los últimos años y debido a la crisis, deben simultanear la autogestión, comunicación y promoción profesional con la producción artística, un trabajo ímprobo y multifacético, un trabajo de asno que apenas se podrá rentabilizar. Y sin embargo, muestran un alto nivel de aceptación de su situación y una visión positiva de su trabajo, a pesar de la precariedad. En España, la especial virulencia de la crisis iniciada en 2008 provocó el cierre de numerosas galerías entre los años 2010 y 2012, con lo que la fuente de ingresos de muchos artistas procedente de la venta de la obra se vio seriamente perjudicada. Además, a nivel laboral, la ausencia de un reconocimiento institucional de la figura profesional del artista o de un estatuto que regule su actividad, de un censo que cuantifique el número de profesionales de este sector y las condiciones en que trabaja, y la relativamente baja afiliación de éstos a las asociaciones profesionales, única estructura de protección laboral, se unen a la crisis que ha afectado a todo el entramado del sistema del arte provocando una agitación estructural que hace que toda la coyuntura se tambalee. En algunos casos, artistas que vieron caer sus galerías en aquellos años difíciles, abandonaron la creación artística y se dedicaron a otras actividades más lucrativas: tan pesado era el carro del que tiraban que se desuncieron de él y lo abandonaron al borde del camino. Aunque la economía española puede dar visos de cierta recuperación en aspectos concretos, lo cierto es que las condiciones laborales y económicas de los trabajadores de la cultura han sufrido un menoscabo estructural que tiene claros indicios de permanencia, haciendo que la precariedad se convierta en la tónica general. Coincidimos con Guy Standing y con el concepto de precariado, mezcla de bajo nivel de ingresos, inestabilidad en el empleo e incertidumbre respecto al futuro que padecen muchos trabajadores entre los que, además de la clase obrera industrial en todas sus variedades, se encuentran también trabajadores con formación que o bien han perdido o bien aún no han encontrado una estabilidad laboral, y coincidimos en que todas estas características son propias entre los artistas, en España y en el resto del mundo, y entre muchos trabajadores de las industrias culturales, sean o no creadores. También los comisarios en busca de exigua financiación para proyectos que mueren como la efervescencia de la gaseosa, los críticos de arte que se conforman con escribir gratis en sus blogs o revistas digitales agradeciendo que les lean, los galeristas utópicos e idealistas que creen que el próximo visitante de la galería, ese que ya nunca entra, comprará la mejor obra de la exposición y se convertirá en su coleccionista habitual. Hasta los profesores asociados de universidades aquí y allá, que llegado Julio no saben si trabajarán en el curso siguiente, ni cuánto ni cuándo ni por cuánto dinero. Esperamos pacientes en la cuadra a que nos llamen para seguir tirando del carro, nos sentimos seguros cuando nos uncen de nuevo, nos sentimos agradecidos cuando nos acarician la crin y nos regalan una zanahoria, sin saber si habrá otra o si será la última. Coincidimos también con la descripción de una relación equilibrada entre la sociología y las artes, y consideramos el arte no como reflejo de la sociedad de la que surge, sino como parte de la misma. Las nuevas formas de producción, el complejo network en el que el creador ejerce su actividad, nos recuerdan de nuevo aquel concepto de "biotopo artístico" que creó Pascal Gielen, cuyas dinámicas, dependencias, redes, necesidades y demandas, quejas y satisfacciones respecto de su (precaria) situación son equiparables a las que muestran los profesionales del arte y la cultura en España, miembros de una misma manada de asnos dóciles. Y las mujeres, hordas de invisibles creadoras, las más entusiastas, las más optimistas, creemos en nosotras mismas y en nuestras capacidades con fe ciega, nos apoyamos unas a otras cuando los tiempos son difíciles, nos damos calor en las noches de frío juntando los lomos, acercando las cabezas al calor de la lumbre. Las mujeres hemos sido invisibles desde hace siglos y sólo ahora se nos reconoce que estamos aquí, aunque no al mismo nivel ni con las mismas preferencias. Nos han hecho creer que éramos más libres, más poderosas, más nuestras que nuestras madres, pero sólo estamos más sometidas, trabajamos el triple y nos cunde la cuarta parte, se nos reconoce lo justo, si acaso, y siempre se nos ponen pegas, siempre tenemos que demostrar que podemos con más, que podemos con carretas más llenas y más pesadas, que podemos seguir adelante cuando las fuerzas nos fallan, porque también los potrillos y los asnos ancianos dependen de nosotras. Y tiramos de la carga con una sonrisa, con creatividad y estilo, siempre con mucho estilo. A los artistas y a los profesionales de la cultura nos ocurre que nos sobra vocación y entusiasmo, confianza en lo que hacemos y ganas de seguir haciéndolo, porque parece que la creación nace de algún lugar recóndito que no necesita alimentarse de pienso mortal, sino de más vocación y más entusiasmo. Así, podemos vivir del aire y seguir felices en la precariedad, quejarnos pero no abandonar y seguir intuyendo una luz al final del túnel que reluce como la zanahoria al final del palo y nos insta a seguir caminando con nuestra pesada carga. |